生も死も、グラデーション。~自己を超越し、すべてとつながるエコシステム型の定常経済へ~(後編)

「人間についての探究」と「社会に関する構想」を架橋する――。

それを基本的な関心領域として、「定常型社会=持続可能な福祉社会」という社会構想を掲げてきた、京都大学 人と社会の未来研究院教授の広井良典氏。

そんな広井氏が2021年に発刊した著書の内容に共鳴したという、当社代表取締役会長 兼 CVOの熊野英介。今回の対談では、それぞれの原点や世界の歴史に触れながら、今、社会をどう見ているかについて深く語り合いました。

(対談日:2024年9月19日)

<前編はこちら>

時代の潮目は動きつつある

熊野:前半では、少子高齢化社会における定常経済とは、という問いを投げかけました。僕の見立てとしては、急速に資源の調達リスクが高まる中で、従来のような大量生産は困難になります。その結果、人々の手に入るものも限られてくるので、生産人口が一気に増加して経済が活性化する「人口ボーナス」は限界を迎えるのではないかと。あとは、長生きが前提になる時代に、本当に人口は100億まで伸びるのだろうかとも思っているんですよね。

これまでの定常化では、天然の地下資源を採掘しすぎて環境破壊を引き起こすことが繰り返されていました。近代を知ってしまった我々は、リニアモデル(線形モデル。研究、開発、生産、販売という流れの一般的な製品開発サイクル)を続けるヒントがまだどこかにあるんじゃないかとつい求めてしまう。

しかし、リニアな線形モデルはコロナ禍やウクライナショックで終焉し、不確実・不安定を前提に成り立つ「非線形モデル」の時代に入りました。今こそ、根本的なルールや新しい価値をつくることが求められていると思います。それはどうしたらできるでしょうか。

広井氏:今日の重要なテーマの一つだと思います。まさに、アミタがやってこられたのが、そういう価値をつくり出すことだと思うんです。日本の場合、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とまで言われた過去の成功体験があります。「あの時代のやり方でやっていればうまくいくはずだ」と、なかなか変えられずに平成、令和と来ました。つまり昭和的あるいは高度成長期的な発想の枠組みをひきずったまま進んできたことが、いわゆる「失われた30年」の根本原因だと思います。一方、それでも希望を込めて言うと、ここ数年で時代の潮目がかなり大きく変わってきている感じがしています。

斎藤幸平さんは「SDGsはアヘンだ」と言いましたけど(笑)、私は、様々な企業や人たちがサステナビリティに取り組むようになったのは、一つの前進だと思っています。私が『定常型社会』を書いた2001年頃はそんな状況ではなかったので、隔世の感とも言えます。それから段々、GDPを大きくすればみんなハッピーになれるという単純なものではないと、多くの人が気づき、ウェルビーイングなどの概念も出てきました。

学生などを含めZ世代の人たちを見ていると、世代的な変化も大きいと感じます。彼らは、会社よりプライベートな時間を大事にするとか、ゆとりや生活の豊かさに関心があります。小学生の頃から、地球の未来への危機感や関心を持っていた人も多いでしょう。時代の潮目や価値観がかなり変わってきていて、そういう意味ではアミタがやってこられたことに時代が追いついてきた面があるのではないかと。

自分を超え、大切な他者や人類全体とつながる「自己超越」

熊野:ミレニアル世代(1981年から1996年頃に生まれた世代)は、買い物の際に「どうせ買うなら環境にいいものを」と選ぶ人が多いと言われています。2030年はこの人たちが40代から50代で社会の駆動力のど真ん中になる。でもその世代の価値観が変わるから社会も変わるはずだと期待するのは、僕はちょっと甘いと思っています。なぜなら、これは意識よりも構造的な問題だからです。管理社会の中で、情報や司法も含めて「地球を守るためにはこうならなければならない」と強いられる。そんな究極の不安社会に突入したとき、その新しい購買層が新しい社会をつくれるかというと、博打のようでわからないじゃないですか。

広井氏:なるほど。

熊野:だからそのような未来に期待はしつつも、革命とも言える新しいルールを今のうちにつくっておかないと、間に合わないんじゃないかと思っています。例えば産業革命の前、商売は「人の顔を見てなんぼ」で売る世界でした。そこから定価のないほうがおかしいという、今の見込み大量生産の仕組みをつくったのが「近代」という革命ですよね。そこで今日の本題ですが、本質を突かれた先生のご著書『無と意識の人類史』についてお聞きしたかったんです。

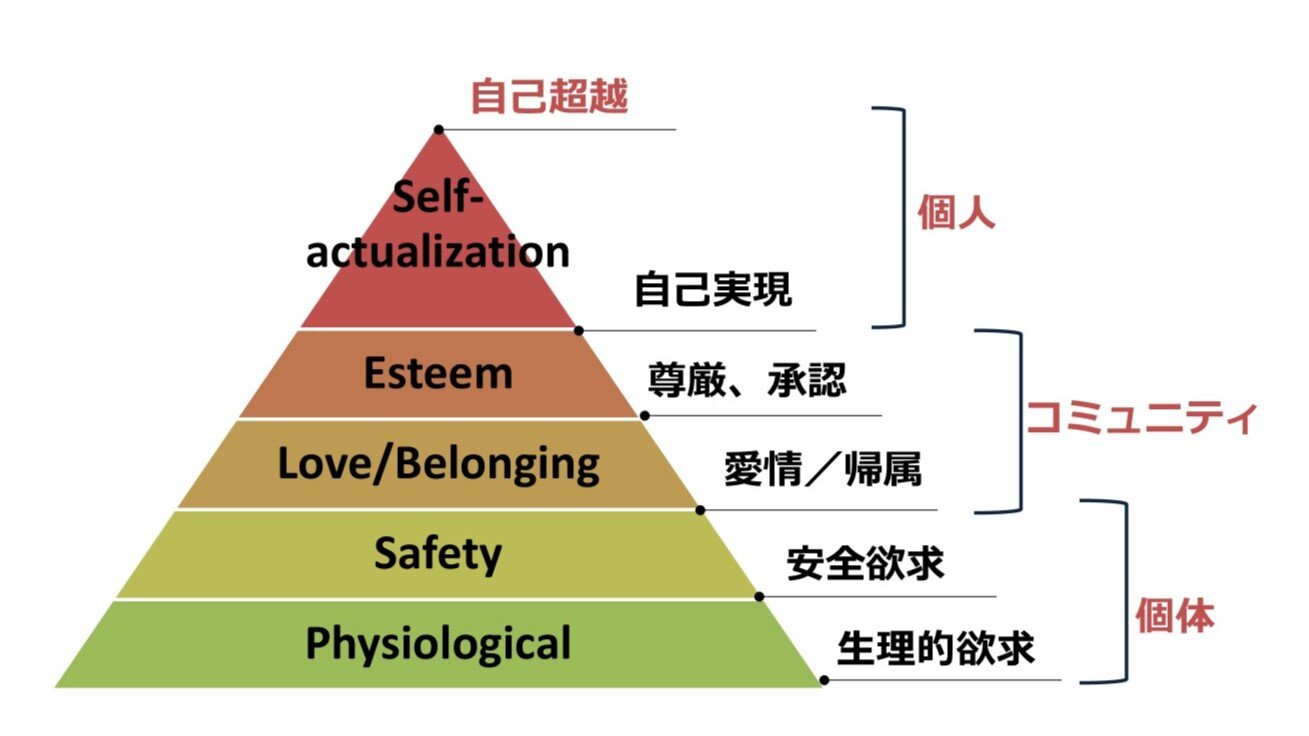

広井氏:ありがとうございます。では折角なので、先ほど出たウェルビーイングと死生観の話をつなげて、お話しさせていただきます。私は、ウェルビーイングはピラミッド型の三層構造で考えられるのではないかと思っています。一番下の層が、生命、身体です。日々の衣食住など、物質的なレベルが満たされていることがウェルビーイングあるいは幸福の土台になります。

次の層が、コミュニティや関係性です。人とのつながりということですが、いわゆる承認欲求もこれに含まれます。人間は人から評価されたり、人の役に立っている手応えを持てたり、関係性の中で自分の存在感、生きがい、やりがい、自尊心を感じ、それが幸福と深く関わります。そしてピラミッドの一番上の層は、他の人がどう思おうが、自分はこれが好きでやりたいんだという個人の自己実現です。

アブラハム・マズローの欲求の5段階がありますよね。人間の欲求を「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」という5つの階層に分けています。ご存知かもしれませんけど、晩年のマズローは「自己実現欲求」の先にもう一つあると話しています。それが「自己超越欲求」です。マズローによると、自分を超えて大切な他者や人類全体、他の生物、あるいは自然や宇宙とつながっていくことだと。

<マズローの再評価と幸福/ウェルビーイング>

(Wikiquoteを基にアミタ作成)

興味深いことに、最近の若い世代、特に環境に関するソーシャルベンチャー企業を立ち上げた学生や、地域で活動している学生の話を聞くと、この自己超越の感覚に通じるようなものが芽生え始めているのではないかと関心を持っています。

熊野:なるほど。マズローの言う自己超越に向かう条件は、身体が元気な人ではないでしょうか。身体が元気でなければ、マズローの5段階、6段階に参加しにくいですよね。

広井氏:重要なポイントです。おもしろいと思っていることですが、マズローの自己超越と非常によく似た考えで、私が出会った「老年的超越(ジェロ・トランセンデンス)」という概念があります。スウェーデンの老年社会学者のトーンスタムが提起しました。トーンスタムは80代、90代といった超高齢者の意識を調査し、彼らは身体は衰えているけれどもある種の多幸感を持っていると発表しました。彼らは自分が独立した存在ではなく、先祖から未来の子孫へ続く大きな世代の流れで自分自身を位置づけるような意識をもつようになっている。あるいは、生と死の区別が薄らぎ、両者がかなり連続化していると。

数年前に私の母が89歳で亡くなったのですが、晩年の2、3年間は認知症で介護をしていて、母の状態とトーンスタムの言う老年的超越が重なると感じたことがありました。私の主観的なものかもしれませんが。

「無」関心を集め、関心の「在」るものに変える

熊野:個人的な話をすると、僕にも先生のおっしゃる中2問題、高3問題のようなものがあったんです。僕の実家は兵庫県の長屋で、貧乏人が寄り添って生きる環境でした。10歳の頃には、「楽しんで生きている人より、苦しんで生きている人のほうが多いのはなぜだろう」と疑問を持っていましたね。

中学2年の1970年に大阪万博があったんですよ。万博では「人類の進歩と調和」と謳っているのに、瀬戸内海は汚いし、空は汚いし、ベトナム戦争は盛んになるし、「進歩の結果がこれか」と世の中にも自分の無力にも腹を立ててばかりのひねくれ者で。転機は高校2年のときでした。ユージン・スミスという写真家の『MINAMATA』という写真集をふと手に取って見たら、脳性麻痺に近い水俣病の患者さんたちが写っていて、その人たちがみな強烈に「生きている」と感じたんです。歩くことはもちろんのこと話すことも見ることもできない胎児性患者のお子さんを抱いた親が「この子は宝子じゃ」と言っていて、「存在って何だろう」と深く考えました。五体満足の僕がひねくれ、イライラしながら日々を過ごしているのに、その子のように「在る」というだけで、周りの人に影響を与えることができるのなら、「生きる」とは何だろうと。

歴史が好きだったので『史記』も読みました。春秋戦国時代に白圭という商人が出てくるんですね。この人は、王様が戦争ばかりするから土地が荒れて百姓が困るんだと、身銭を切って治水をするんです。その白圭が商売の極意として「人が捨てたものを集め、いるものを提供する」と語っているんですよ。それを僕流に翻訳すると、「人が無関心になったものを集めて、関心をつけ、社会に還元することこそが、産業の環境化ではないか」と。そう思った瞬間、実際にやってみたくて、やってみたくて。

広井氏:なるほど。それはまさに画期的で、当時の世の中は、そういう発想は全くなかったですからね。

熊野:でも、周囲の大人にそれを言えば、「分かった、分かった。立派やな、それより金儲けしろ」と言われる(笑)。「いやいや、これで経済つくったらおもしろいと思いませんか」といって45年やってきたのがこのアミタという会社なんですよ。

先生に伺いたかったのは、死には尊厳があるのかないのか。無というものの存在は「在る」をつくり出すことができるのか。「無い」から何かが生まれるならば、長寿の定常経済になったとき、死の意味とは何なのか。なくなるのか、それとも新たなスタートなのか。これらを整理することが、未来を子どもたちに託す大人の役目だと思っています。人類はこの先、どこへ向かうのでしょうか。

広井氏:そうですね。死は単純に無に帰することなのかというと、そうではない、という意識をずっと持っていました。それで、死生観がずっと自分の中で根本のテーマになっています。「自然に還る」という言い方があるように、自然の中に生と死、有と無というものが含まれていて、それが私たちの根源にある。そう捉えると、死は決して単なる無ではなく、自然の中に還っていくものであると感じるようになりました。

先ほど、自己超越についてお話ししましたよね。人間が死を恐れるのは自我へのこだわりで、要するに自分の死が怖いんです。でも、この怖いという感情は、自分というものがすべて自分の中で完結しているからこそ生じるものです。だからそのような近代的な自我を超えて、より大きなものとつながる...自己を超越することで、死も受け入れられるものになっていくのではないかと思うようになりました。

近代的な自我は「強い自我」だと言われますが、そのように自我が強ければ強いほど、死は恐ろしいものになりますよね。自分自身がなくなるわけですから。ですので、死というのは近代的な強い自我があるとどうしても乗り越えられない敵であり、先ほどのマズローの自己超越や老年的超越のように、自分そのものを超えていかないと解決しないのです。

有と無、生と死のグラデーションから生まれる自己組織性

熊野:無という概念について、もう少し教えていただけますか。

広井氏:我々は有と無を二項対立で考えがちですけど、最近の物理学では、そもそも無から有がどうして生まれたのかを考えています。「無のエネルギー」という考えがあり、つまり無というものが何らかのエネルギーを持っていて、それが有に転化する。「有になるポテンシャルを持った無」と、無の中に有が含まれている、あるいは有の中に無が含まれている。というように、有と無を連続的に捉えるんです。母を見送って感じたことでもありますが、生から死へストンと落ちるような亡くなり方は例外的で、生と死もグラデーションであり、生から死へだんだん緩やかに移行していくものだと思います。

これは例えですが、松尾芭蕉が詠んだ「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という有名な句があります。私は以前、次のように解釈していたんですね。岩はちょっと苔の生(む)した黒いもので、死の象徴。蝉は、生命が短いけれど命の限り鳴く、生の象徴。その蝉の声が、岩にしみ入るとは、まさに有と無、生と死の融合だ、と。しかし、あるときから見方が変わりました。私がよく行く八ヶ岳エリアで、岩がものすごいパワーを持っていると感じたことがあるんです。以来、「蝉の声が岩にしみ入る」とは、死や無の象徴などではなくて、岩自体が根源的な生命そのものだと感じるようになったのです。

熊野:生命の波動で蝉を鳴かしている、と。

広井氏:そうです。神秘的なことを言っているわけではなく、それこそアインシュタインのE=mc²という式においても、岩や物質はエネルギー、つまり存在の塊みたいなもので。ミクロレベルで見れば、岩は原子よりもっと下のレベルで動き回っているわけですから、むしろ生命の象徴、無のエネルギーだ、と。そういう考えが死生観にもつながっていますね。

ハーバード大学の遺伝学の教授であるデビッド・A・シンクレアが、『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』という著書で、原理的には寿命は無限に延ばせるかもしれないと述べています。私は、「現代版不老不死の夢」と言っています。別の文脈では、意識をインターネット上にアップロードして、AIの中でずっと存在させるという議論もあります。

でも、地球環境も個人の生命も有限です。共通しているのは「有限性」をどう考えるかですよね。とにかく無限に拡大できると考えてきたのが近代社会だったので、どこかでその発想を変えていかないと。

熊野:そう思いますね。資源にも有限性があるじゃないですか。金でも、可採年数が決まっています。ただ、人間は金の「ようなもの」、価値や寿命を延ばす「ようなもの」をつくる能力があると思うんです。それが得意なのは、日本ではないかなと。例えば、日本のカレー。本場のインドからしたら「なんだ、これ?」となる「ようなもの」ですよね。仏教も日本流にしたり。制約条件下で人類は文化的、精神的な発展を遂げてきたという先ほどの話のように、限界が見えてきたら「ようなもの」をつくるのが、本当のDNAの力ではないかと思います。

広井氏:なるほど。それは非常におもしろい視点ですね。

熊野:最後に、エコシステム社会について、どう思われるかをお聞きしたいです。アミタは、「みんなが主役でみんなが脇役」というエコシステムの生態系から学ばなければ、これだけ極大化して複雑になった社会の調和は見つからないと考えています。「新しいルールは、生態系や自然の原理原則から学んだエコシステムだ」ということを提唱し、新しい近代を目指しているんです。

広井氏:そうですね、人間の意識や個人が最初にあるのではなく、生態系や自然がまずあって、その結果として意識が生まれます。エコシステムというのも、まさにそういう話です。先ほどお伝えした「鎮守の森コミュニティ研究所」をやっているのも、生命自然そのものが内発的な力を持っているという考えからです。

ノーベル化学賞を取ったイリヤ・プリゴジンが、『混沌からの秩序』(みすず書房)という著書で、生命以外の非生命も、混沌の中から秩序をつくり出す自己組織性、内発的な力を持っていると説いています。だから人間と人間以外、生命と生命以外と区別するものはなく、さらには有と無も区別するものはなくて、もう全部つながっているんだ、と。そういうことがまさに、私が『無と意識の人類史』で伝えたかったことです。アミタで生態系を理念の一つに掲げて展開されているのは、本当にすばらしいことだと思います。

熊野:ありがとうございます。僕は広井先生が「無と意識」とわざわざ書いていらっしゃるところが、気になっていました。無や空という概念が仏教にありますよね。僕の考えでは、空は華厳(けごん)の天網(てんもう)という概念に近いです。天が森羅万象に網を張っていて相互に結びついている。そしてその関係性に自分を溶かした瞬間に空という概念になる。一方で無は、その結びつきにすらもう執着しない。

仏教的な話ですけど、では無は「虚」なのかという話が、議論として残っていると思うんです。量子力学や宇宙論においては、通常の時間と異なる次元の虚数時間という考え方からビッグバンが始まりました。しかし、ビッグバンの前の「インフレーション理論(※2)」はどこから来たのかという点は、まだ解明されていないじゃないですか。

※2インフレーション理論...ビッグバンが起こる前に「宇宙が一瞬で急激に膨張した」と考える理論。

広井氏:そうですね。さすが熊野会長は、このテーマをずっと考えておられるのですね。『無と意識の人類史』では、これからは有と無、離れていたものが再融合していくような時代だと考えています。有でも無でもない何ものかが空という考えには、私も一時、非常になるほどと思っていました。私の理解が及んでいない部分もあるとは思うんですが、その議論だけだとどこかスタティック(静的)なイメージがあって。もう少し根源にエネルギーがあるのではないかと思っています。

熊野:先生がおっしゃる「無と意識」が、これから人類がどこへ向かうかの指標になるような気がしています。本日はありがとうございました。

対談者

広井 良典(ひろい よしのり)氏

京都大学 人と社会の未来研究院 教授

1961年岡山市生まれ。東京大学教養学部卒業(科学史・科学哲学専攻)、同大学院修士課程修了後、厚生省勤務、千葉大学教授を経て2016年より京都大学教授。この間2001-02年MIT(マサチューセッツ工科大学)客員研究員。専攻は公共政策及び科学哲学。『日本の社会保障』(岩波新書)でエコノミスト賞、『コミュニティを問いなおす』(ちくま新書)で大仏次郎論壇賞受賞。他に『定常型社会』『ポスト資本主義』(以上岩波新書)、『人口減少社会のデザイン』(東洋経済新報社)、『科学と資本主義の未来』(同)など著書多数。この間、内閣府・幸福度に関する研究会委員、国土交通省・国土審議会専門委員、環境省・次期生物多様性国家戦略研究会委員等を務める。

アミタグループの関連書籍「AMITA Books」

【代表 熊野の「道心の中に衣食あり】連載一覧

【代表 熊野の「道心の中に衣食あり」】に対するご意見・ご感想をお待ちしております。

下記フォームにて、皆様からのメッセージをお寄せください。

https://business.form-mailer.jp/fms/dddf219557820